医療費助成制度について

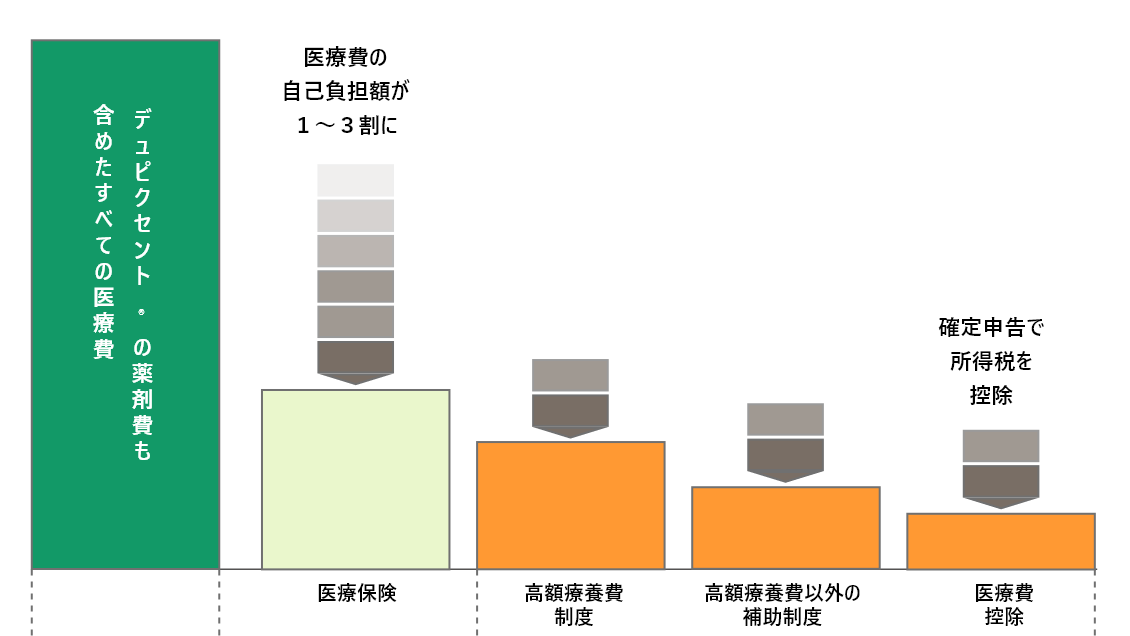

国や自治体等が定める医療費助成制度にはさまざまな種類があり、適用の有無や助成される金額は、年齢や収入などによって異なります。ここでは、医療費助成制度の種類と各制度の概要をご説明します。

高額療養費制度

1ヵ月の医療費が高額になったときに、自己負担額に上限ができる制度です。医療費が高額になると、年齢や所得に応じて利用できます。

知っておきたい医療費の助成制度

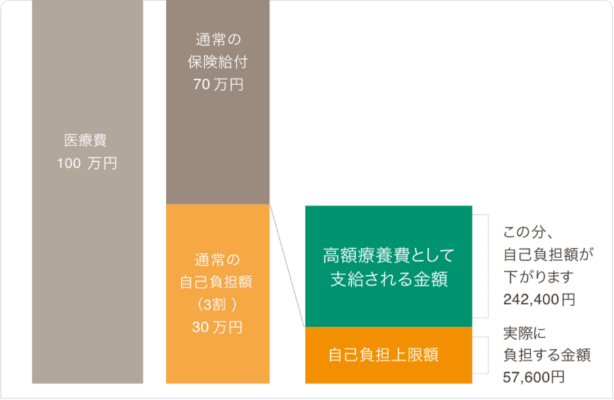

高額療養費制度の仕組み

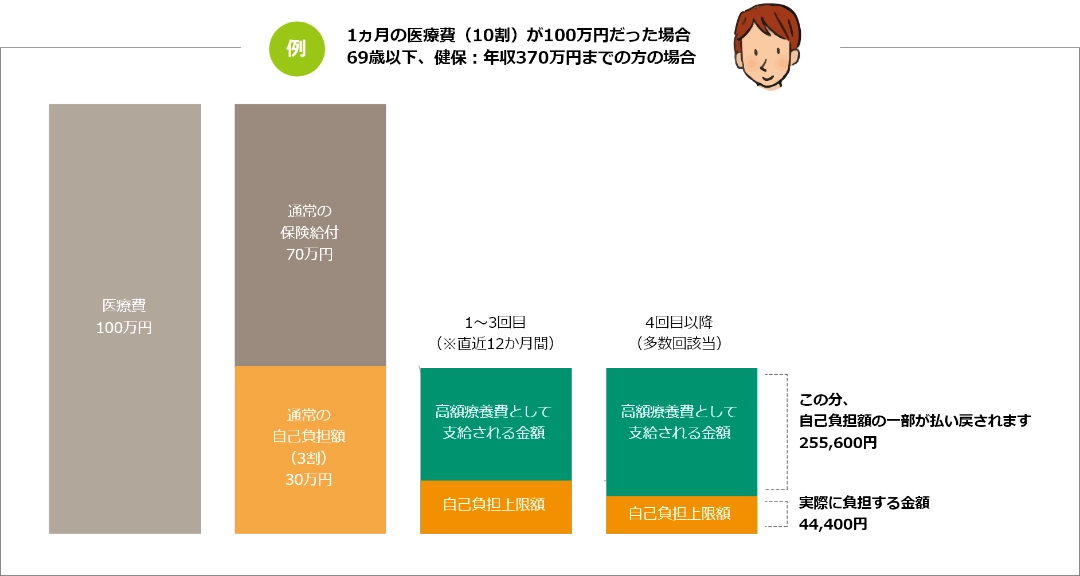

1ヵ月(その月の1日~末日)の間に医療機関の窓口で支払うべき額(自己負担額)が、一定の金額を超えることになった場合、自己負担額の上限を超えた部分が払い戻される制度です。1ヵ⽉あたりの⾃⼰負担の上限は、年齢や世帯の所得、加入している健康保険の種類によって異なります。詳しくは加入している保険者などにご確認ください。

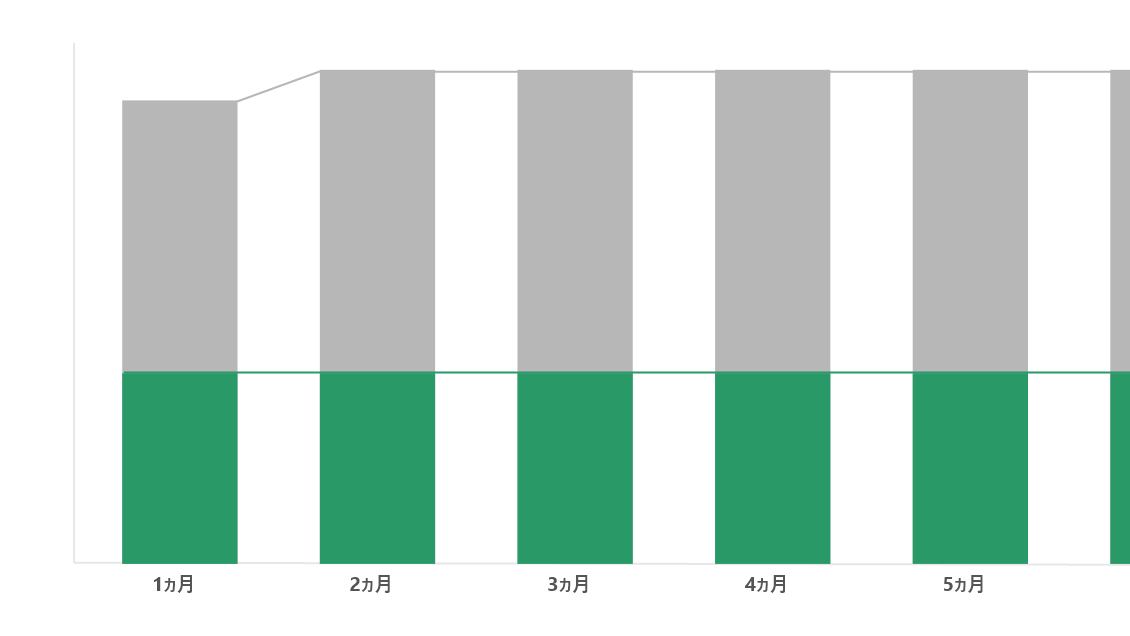

「多数回該当」制度の仕組み

一定期間内に高額療養費制度の適用を複数回受けた方には、自己負担上限額がさらに引き下げられる制度があります。

直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合(「多数回該当」といいます)、4回目以降の月の自己負担の上限額がさらに引き下げられます。

高額療養費制度の適用を受けるには

マイナンバーカードを健康保険証として使⽤される場合は、医療機関などで⾃動的に自己負担上限額が適⽤されますので、申請を行う必要はありません(ただし、ご加入されている健康保険がデータを登録していない場合には、これまでと同じ扱いとなります)。

<事前申請の場合:認定証により窓口での支払いを自己負担上限額までとする>

事前にご⾃⾝が加⼊している健康保険に申請し、「限度額適⽤認定証」を発⾏してもらう必要があります。受診の際に認定証を医療機関や薬局の窓⼝に提⽰することで、⽀払い額を⾃⼰負担上限額までに抑えることができます。ただし、病院と薬局での支払いは自動的に合算されるわけではなく、病院と薬局それぞれで自己負担上限額までの支払いが発生します。

<払い戻しの場合:いったん窓口で支払った後に払い戻し申請を行う>

「限度額適⽤認定証」を受診時に提出できなかった場合は、いったん通常の自己負担額を⽀払った後に、上限額を超えて⽀払った分の払い戻しを申請します。

付加給付制度(健康保険組合等の独自制度)

高額療養費制度は国が定める制度ですが、ご加入の医療保険(保険者)によっては、独自の「付加給付」として、国の基準よりも自己負担額を軽減する制度があり、自己負担上限額がさらに低く設定されている場合があります。

すべての保険者で実施されているわけではありませんので、詳しくはご加入の保険者(健康保険組合等)にご確認ください。

お問い合わせ先:健康保険証に記載されている保険者(健康保険組合等)

指定難病に対する医療費補助制度

国が指定している指定難病と診断された場合、その疾患の治療にかかった医療費に対して、助成を受けられる制度です。 好酸球性副鼻腔炎は指定難病に指定されているため、好酸球性副鼻腔炎と診断され、デュピクセントを使用している患者さんは、医療費助成を受けられる場合があります。

<学生の方>医療費補助制度

大学などの学校では、独自に学生の医療費負担を補助する制度を運営している場合があります。指定病院がある場合や、手続きが必要な場合もありますので、詳しくは学生課などにご確認ください。

お問い合わせ先:大学の学生課など

<お子さんがいる方>医療費補助制度

各自治体で、子どもに対する医療費助成制度が設けられています。対象年齢、助成内容、申請方法が自治体により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

<18歳以下の喘息患者の方>医療費補助制度

小児喘息の場合、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けられる場合があります。助成の対象になるかどうかは患者さんの病状や所得などの条件によって異なりますので、詳しくは小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご確認ください。

ひとり親家庭への医療費補助制度

自治体によっては、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方に医療費助成を行っている場合があります。助成内容や申請方法が自治体により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

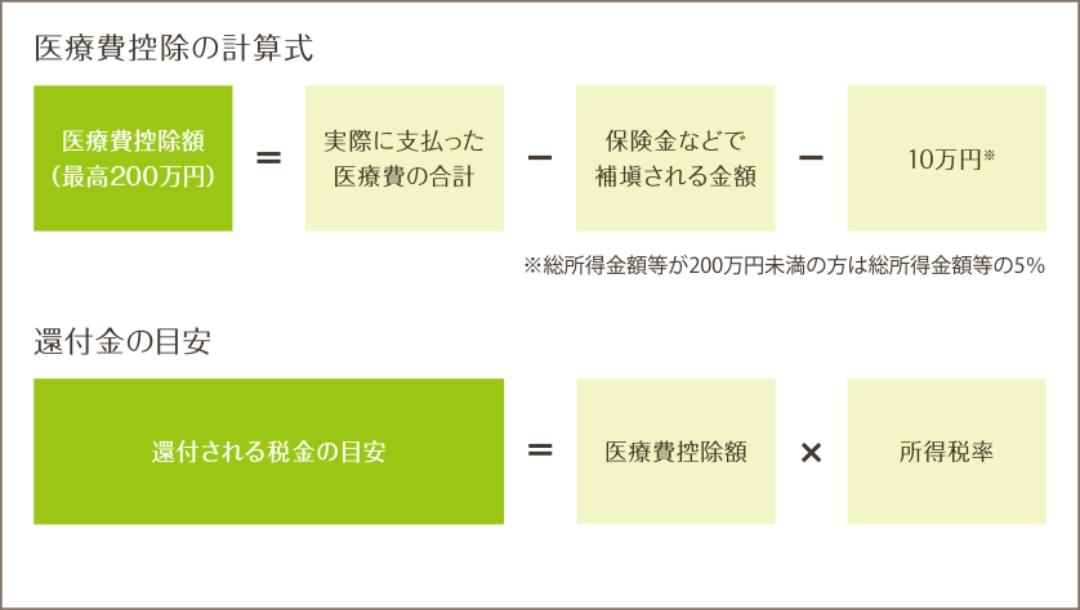

医療費控除

1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、確定申告をすることにより、所得控除が受けられる制度です。

⽣計を⼀にする家族が1年間で⽀払った医療費の総額が10万円(総所得⾦額が200万円未満の⽅は総所得⾦額の5%)を超えると、医療費控除を受けることによって、所得状況に応じた還付⾦を受け取ることができます。確定申告が必要となるため、医療機関から発⾏された領収書は必ず保管しておきましょう。

確定申告は、国税庁のWebサイト(e-tax)より行うこともできます。また、マイナンバーカードを健康保険証として使⽤される場合は、マイナポータルを利⽤して、国税庁のWebサイトでの確定申告の際に、医療費の内容の情報の自動入力を⾏うことができます。

お問い合わせ先:最寄りの税務署

お問い合わせ先:最寄りの税務署

<申請期間>

毎年2月16日~3月15日まで

<必要書類の入手方法>

申告にあたっては、確定申告書と医療費控除の明細書が必要となります。いずれも最寄りの税務署の窓口、または国税庁のホームページより入手可能です。また、マイナ保険証をご利用の方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」と医療費のデータを連携させて、より簡便に確定申告を行うことができます。

詳しくは、マイナポータルまたは国税庁のホームページをご確認ください。

MAT-JP-2501702-9.0-11/2025